|

|

会場の高槻阪急スクエアです。一昨年に

リニューアルされ阪急百貨店から阪急スク

エアに名称も変更になりました。JR高槻駅

の前ですが、お店は阪急ですのでお間違

えなく。天候は終日曇り空で、秋とはいえ、

まだまだ暑さが残っていました。

|

|

|

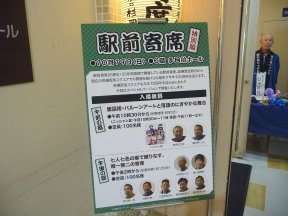

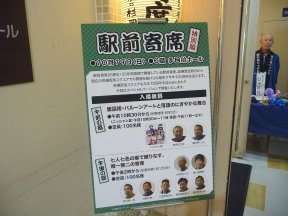

今回は、阪急スクエアの2周年なので、

特別編として午前と午後の二部構成です。

なので、私どももいつもより1時間早い

午前9時30分から設営準備を始めました。

客席の椅子については、阪急スクエア側の

方々に並べておいていただきました。

|

|

|

この会場で、午前からの寄席は開催した

ことがないので、少々不安もありましたが、

午前10時の阪急スクエアの開店と同時に

家族連れなどの多くのお客さんがお越しに

なられました。もちろん、いつもの「駅前

寄席」の常連さんもお見えです。

|

|

|

午前10時30分に第一部が開演。阪急

スクエア2周年のめでたい番組構成です。

まずは、高槻阪急スクエアのイベント担当

の方からご挨拶。 今回もくじらいだー@さ

んのブログを引用させていただいています。

(以下の青字の部分)

|

|

|

トップは、腹話術のニッシャン堂さんです。

F1腹話術グランプリで総合優勝され、

関西テレビの番組の「となりの人間国宝

さん」にも選ばれた実力派です。複数の

人形を一度に使い分ける腹話術は、見事

でした。バルーンアートも楽しめました。

|

|

|

左の写真が、いろんな人形が会話する

ニッシャン堂さんの腹話術です。

「一人で複数のキャラを演じ分ける」と

いう意味では、落語に通ずるものがある

ようですね。お客様へのサービス精神、

大いに刺激になりました。

|

|

|

さて、腹話術に続きましては、本来の

落語の寄席となります。一席目は、先月

の定例会でトリを務めた潮吹亭くじらさん。

演目は、「厄払い」です。昔、実際に

あった商売で、めでたい文句を並べたてて、

その家の災厄を払ってくれます。

|

|

|

ところが、この厄払いがいい加減な男で、

にわか仕込みで失敗ばかりです。

マイクの不備でやや聞き取りにくかった

ようで申し訳なかったのですが、理屈抜き

でおめでたい気分になれるネタであると

演者は勝手に思っています・・・・

|

|

|

二席目は、寿亭司之助さんです。演目は、

桂文珍師匠の創作落語「老婆の休日」。

といっても、オードリー・ヘップバーンや

グレゴリー・ペックは登場しません。元気な

お婆さんたちの病院の待合室での会話が

織りなす楽しい噺になっています。

|

|

|

直接、めでたいという言葉は出てきませんが、

長寿がテーマなので、めでたいと言えます。

司之助代表の「名刺代わり」とも

いえるおなじみの一席。この噺に出てくる

老婆たちの年齢に我々も近づきつつあり

ます。この元気さにあやかりたい!

|

|

|

第一部の落語のトリは、三流亭志まねさん。

演目は、「一目上がり」です。掛け軸の

ほめ方を教わった八五郎が、ほうび目当て

にいろんな家の掛け軸をほめに行くのです

が、ことごとく失敗!? どういう訳か、ほめ

言葉の数字が一目ずつ上がっていきます。

|

|

|

これこそ、タイトルどおり、言葉が上り調子

になっていく、めでたい落語だと言えます。

讃→詩→語、七福神からの芭蕉の句。

単なる「ダジャレ」ではない、どこか

高尚な香りのする一席ですね。

見事に午前の部をしめました。

|

|

|

というところで、記念公演の第一部が

お開きになり、昼休憩の後、いつもの

午後2時開演の第二部に移ります。

今回は、特別編ということで、出演者の

写真の入ったディスプレイを設置して

いただきました。

|

|

|

|

![]()